荆楚大地,曾经燃烧着革命的熊熊烈火,孕育了无数英雄儿女。

革命先辈们留下的“红色传家宝”,承载着历史的记忆,见证着革命先辈们的英勇与奉献。

在我省“红色精神传承荆楚行”系列活动启动仪式现场,三位讲述者带来了三件“红色传家宝”背后的故事。

一本已经泛黄的党证,背后究竟有什么样的惊心动魄?

在现场讲述中,湖北革命军事馆筹建办干事周泽楠,讲述了这本党证的故事。

此前,湖北革命军事馆筹建办收到了一批珍贵的实物捐赠,其中,一本党证引起了工作人员的注意。

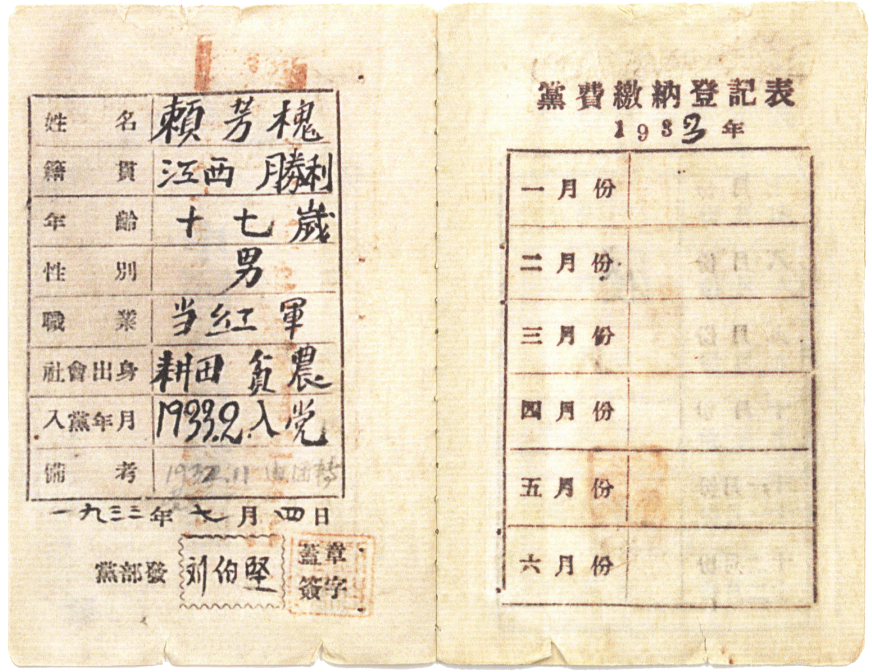

这本党证长10厘米,宽6.5厘米,翻开这本党证,内页表格字迹清晰。这是一本1933年的中国共产党党证,由时任红五军团政治部主任刘伯坚签发。

党证的主人,是原武汉军区空军副司令员、开国少将方槐。

方槐是中国人民解放军第一代飞行员,曾先后参加了土地革命战争、长征、抗日战争、解放战争,组织起草制定了新中国开国大典的空中受阅计划,并亲自驾机接受党和国家领导人检阅。

2019年2月16日,老人因病离世,享年102岁。

“我们可以看到,这本党证的持有人为‘赖芳槐’,入党时间为1933年2月,职业一栏写着‘当红军’。”周泽楠指着大屏幕上的照片说。

江西于都,是红军长征的出发地。1917年10月24日,方槐就出生在这片红色土地。

方槐本名赖芳槐,1932年在家乡参加工农红军。由于作战勇敢,1933年2月,不到17岁的他加入中国共产党,领到了自己梦寐以求的党证。

这本党证,陪着方槐爬雪山、过草地,一路上经历无数战斗。离开家乡时,他所携带的物件相继丢失,唯有这本党证始终毫发无损。

1937年,方槐被组织遴选前往新疆学习飞行技术。组织上规定,凡是到外面工作学习的同志,不能暴露党员身份,而这本党证也成了他最放心不下的心事。反复思量后,方槐临行前找到了自己在延安抗大时的好友陈鹤桥,将这本党证交由他保管。

十年生死两茫茫。两人在不同的部队参加战斗,谁也不知道自己的战友未来是生是死。机缘巧合,12年后,方槐奉命到重庆执行任务,那一次负责交接工作的正是陈鹤桥。

两人相遇的一刹那,都激动得说不出话来。更让方槐料想不到的是,陈鹤桥立刻将他领到了住处,从挎包中小心取出用一层层油纸包裹着的党证,郑重地交还到方槐手上。

原来,当年陈鹤桥受托后,又随部队从延安抗大转至太行山。在经历了敌人两次“大扫荡”后,什么东西都丢了,唯有这本党证始终留在身边。之后进军大别山,部队轻装简行,这本党证被他缝在了内衣口袋里。就这样,方槐的党证跟着陈鹤桥南征北战,不曾离身。

如今90多年过去了,这本经历了战火硝烟,却又保存完好的党证,依旧清晰记录着共产党人的初心,浓缩着革命前辈革命理想高于天、铁心跟党走的坚定信仰。周泽楠说:“革命年代,党是方槐走过艰难岁月的支柱,是指引他前进的明灯,今天,党带领人民不断开创伟大事业。我们要赓续对党绝对忠诚的基因血脉,在新时代书写属于我们的奋斗新篇章。”

人大

人大